令和6年度在京会高同窓会総会を開催

総会の写真こちら令和6年度同窓会総会

在京同窓会が昭和26年(1951)に設立されてから、73回目を迎える令和6年度在京会高同窓会総会を4月20日(土)11時から上野精養軒で関催いたしました。当日は好天にも恵まれ、参加者は昨年の総会よりも多い121名(同窓生、来賓、学生含む)が参集しました。今回の総会は同窓会執行役員・事務局に加え、高校34回卒の方々が中心となって運営に当たりました。第一部の総会は窪田茂副幹事長の司会進行で始まり、佐藤学副会長の開会挨拶に続いて校歌斉唱に移りました。今年は例年どおり、応援団長OBの鈴木忠正(高15・現幹事長)のリードでCD演奏に続いて会津中学・高校の校歌を声高らかに斉唱いたしました。大越会長のご挨拶はコロナ影響禍で事業計画のいくつかが中止となった一昨年に対し、令和5年度は例年通りの活動に戻ったことと、令和6年度はより活発な活動が期待されることなどに言及されました。例年の式次第では今年母校に着任された遠藤利晴(高36)校長のご挨拶に移るのですが、母校のPTA総会と重なり、欠席となりましたので、事前にご用意いただいた「在京会高同窓会の皆様へ」のメッセージ(受付時に配布)を司会者が読み上げて紹介いたしました。議事に移り、議長に選出された芳賀克己副会長の進行で議事に入りました。令和5年度会務報告・会計報告・監査報告、並びに令和6年度の事業計画案・予算案が提案・承認され、議事の最後である役員辞任に伴う補充案並びに会則付則改正案も満場一致で承認され、目黒公郎副会長の閉会の挨拶で総会を終了しました。小休憩を挟んで、第二部の会員スピーチに入り、ここからは居藤博典氏(高34)の司会進行で、笹川財団上席研究員の渡部恒雄氏(高34)による「米国大統領選挙をどう見るか」と題するテーマで購演をしていただきました。今年11月に行われる大統領選挙を半年後に控え、【日本では「もしトラ」(もしトランプになったらどうする?)から「ほぼトラ」(ほぼトランプの勝利で間違いない)という言葉が独り歩きしていますが、現時点での全米の世論調査はトランプ44・6%対44・2%で、統計上の誤差(3%)を考えれば、完全に互角であり、「ほぼトラ」というのは時期尚早で、トランプも弱点を抱えており、どちらが勝利するかは、現時点ではわからないほどの接戦状況にあります。】という講演は聴講する同窓生にとって、時宜を得た興味深い講演内容だったと思います。小休憩の後、第3部の懇親会は木田徳彦氏(高34)の進行で来賓の方々の紹介、会津若松市長代理の会津若松市教育長寺木誠伸氏(高28)による祝辞、祝電披露と進められ、地元同窓会会長の林健幸氏(高34)のご発声による、会津清酒花春の乾杯で始まりました。今回の懇親会は前回同様、個別配膳ではなく、通常の宴会方式での運営となりました。懇親会では8名の新入学生を含む学生・大学院生22名、若手社会人7名の参加があり、3~4名ずつが各テーブルに配置され、学生・院生はその場で立礼での紹介が行なわれました。各テーブルを越えての交流の輪が広がり、世代を超えたより深い親睦が図られました。宴たけなわのところで、吹奏楽部OB(高34)の永窪方明氏、寺島康弘氏、渡部恒雄氏とOG(高62)で、昨年も演奏していただいたプロのサクソフォン奏者・陬波花梨(すわかりん)さんによるポピュラー音楽演奏が30分間披露されました。アンコール演奏リクエストの大きな拍手が鳴りやまず、会場はこれまでにない大きな盛り上がりを見せました。

続いて学而会歌・凱旋歌斉唱となり、応援団OB目黒雅之氏(高33)のリードでCDによる演奏の後、学而会歌・凱旋歌を熱唱いたしました。最後に荒井伸吉副会長(高17)が、来年の再会を祈念しての手拍子による中締めで懇親会を終了しました。来年度は【令和7年6月1日(日)11時~上野精養軒】を予定しております。多くの同窓生の皆様のご参加をお願い申し上げます。

幹事長 鈴木忠正(高15回)

総会に参加して① 上田康太郎(高72回) 法政大学3

上京して会津学生寮に入寮してから在京同窓会の存在を知り、毎年参加させていただいております。学生の身分ではいただくことのできない上野精養軒での華美な食事と会津の美酒、そして大先輩方からの厚い激励に毎回心と体に活力が生まれています。我々Z世代の学生はSNSを活用してコミュニティを簡単に作ることができます。しかし、そのようなコミュニティは浅薄な関係に終わることも多いです。例えば入学時にX上を通じて作った大学の友達です。入学時は友だちができるかどうか不安で一緒にいますが、気づいたらバラバラになってしまいます。

一方で在京同窓会は、世代を超えて「会津高校」「会津出身」という共通項を持っており、それが伝統的に受け継がれている素晴らしいコミュニティであると感じています。特に大先輩方の豊富な人生経験に基づくお話や現役の社会人との関係が築けるという点で、学生にとって有意義な体験をさせていただくことができております。

しかし、学生や若手社会人の参加率が高いとはいえません。学生の参加者数は今年20余名ほどで、去年、一昨年に比べれば増加しましたが、在京同窓会を将来にわたり残していくには非常に少ないと感じております。私も微力ながら在京同窓会の魅力を発信し、少しでも若手の参加が増えるように尽力いたしますので、今後とも学生への暖かいご支援のほどをお願い申しあげます

総会に参加して② 平野真帆(高76回) 立教大学1年

まだ新生活に慣れていない中、今回、在京同窓会に参加をさせていただきました。大学が始まってまだ一か月もたっておらず、新たに友人を作ることに苦労していました。そのような状況の中で、母校・会津高校の友人と、先輩方にお会いすることができるということはとても安心感がありました。上野精養軒で行われた在京同窓会総会では、会津高校の校歌を斉唱したり、先輩方は会津の美酒を堪能していたりと、東京にいながら地元・会津を強く感じることができました。各界で活躍されている先輩方とのお話は、なかなか業界の方に直接聞く機会がないため、とても勉強になりました。

また、東京に来てまだ間もない私は、先輩方に東京という街について様々な質問をしたのですが、その都度丁寧に答えてくださったので一人暮らしをする不安が少し和らぎました。大学生としてこれから会津を離れて東京で学業に励まなければならないという決意ができました。また、食事もとても美味しく、食事の間に先輩方の演奏を聴くことができ、とても楽しく過ごさせていただきました。

同じ会津高校の仲間として、この先輩方とのつながりを絶ってはいけないと強く感じています。若い私たちも積極的にこの会に参加し、地元愛を高めるとともに、会員同士で関わりあって様々な分野について知ることで、一人前の大人になれるようにしていきたいと思っています。

昨年の3年ぶり総会に引き続き令和5年度在京会高同窓会総会を開催

総会の写真こちら講演会:目黒公郎 (東京大学教授、高校33回卒)

令和5年度同窓会総会

新型コロナウイルス感染症が3週間後には5類感染症に移行されることになっていた4月15日(土)11時から上野精養軒で令和5年度在京会高同窓会総会を関催いたしました。当日は前日からの降雨が続き、新幹線利用で参加予定だった同窓生が運転見合わせの影響で欠席となるなどもありましたが、参加者は昨年の3年ぶりとなつた総会よりも多い90名(同窓生、来賓、学生含む)が参集してコロナ過の影響を受けずに予定通り、開催することができました。

今回の総会は同窓会執行役員・事務局に加え、高校33回卒の方々が中心となって運営に当たりました。

第一部の総会は佐藤光利副幹事長の司会進行で始まり、大平隆司副会長の開会挨拶に続いて校歌斉唱に移りました。昨年はコロナ過でもあったので、マスク着用・黙唱でしたが、今年は例年どおり、応援団長OBの鈴木忠正(高15・現幹事長)のリードでCD演奏に続いて会津中学・高校の校歌を声高らかに熱唱しました。大越会長が僅か4か月足らずで世界中に広まっているAIのチャットGPTを実際に操作した感想などを交えてご挨拶をされ、母校の鈴木義祐校長のご挨拶に続いて、議長に選出された芳賀克己副会長の進行で議事に入りました。令和4年度会務報告・会計報告・監査報告、並びに令和5年度の事業計画案・予算案が提案・承認され、議事の最後である役員改選案も満場一致で承認され、荒井伸吉副会長の閉会の挨拶で総会を終了しました。

小休憩を挟んで、第二部の会員スピーチに入り、ここからは目黒雅之氏(高33)の司会進行で、東京大学教授の目黒公郎氏(高33)による「関東大震災から100年―国難災害に対する最重要課題とその改善へのヒント」と題するテーマで購演をしていただきました。今年は各地で揺れの大きい地震が頻繁に発生しており、参加者の真剣な眼差しで聞き入る姿が特に印象に残る、正に時宜を得た講演内容だったと思います。

小休憩の後、第3部の懇親会は引き続き目黒雅之氏の進行で来賓の方々の紹介、地元同窓会会長の林健幸氏(高34)の祝辞、祝電披露と進められ、関西同窓会会長の菅家大幸氏(高14)のご発声で、会津清酒花春の乾杯で始まりました。今回の懇親会は前回のコロナ過とは違い、テーブル上の仕切り板無しで個別配膳でもなく、通常の宴会方式での運営となりました。

懇親会では6名の新入学生の参加があり、院生も含めた学生さんを2名ずつ各テーブルに分かれて入ってもらった結果、各テーブルを越えての交流の輪が広がり、より深い親睦が図られました。終宴まで残り30分となった宴たけなわの折、プロのサクソフォン奏者・陬波花梨(すわかりん)(高62)さんが飛び入りでサクソフォンの演奏を3曲披露してくださり、会場はこれまでにない大きな盛り上がりを見せました。

続いて学而会歌・凱旋歌斉唱となり、応援団OBでもあった司会進行の目黒雅之氏(高33)のリードでCDによる演奏の後、学而会歌・凱旋歌を熱唱いたしました。最後は参加者で唯一の会津中学卒業で最年長の寺木良巳氏(中51回)にご登壇いただき、一言ご挨拶と来年の再会を祈念しての手拍子による中締めで懇親会を終了しました。来年度は例年どおりの春開催【令和6年4月20日(土)11時~上野精養軒】を予定しております。多くの同窓生の皆様のご参加をお願い申し上げます。

幹事長 鈴木忠正(高15回)

3年ぶりの総会を開催 令和4年度在京会高同窓会

総会の写真こちら令和4年度同窓会総会

記念講演 感染症対策を多様性の視点から考える 星 旦二(東京都立大学名誉教授 高23回)

要旨

コロナ感染症Covit19が世界的に流行し、経済停滞による雇用者解雇や自殺の増加など予断を許さない状況です。ここでは感染症の本質的な予防方法と共に、増加している女性や若者の自死予防について社会経済的要因から考察します。

要旨

コロナ感染症Covit19が世界的に流行し、経済停滞による雇用者解雇や自殺の増加など予断を許さない状況です。ここでは感染症の本質的な予防方法と共に、増加している女性や若者の自死予防について社会経済的要因から考察します。

1コロナウイルスは人を選ぶ

コロナウイルスは特定の人々を選んでいます。特に恵まれない生活環境に生きる人々が罹患しやすく、適切な医療を受けられない人々がより多く死に至っています。新型コロナ対策の模範と言われているシンガポールでは、東南アジアなどからの出稼ぎ労働者が極めて不衛生的な宿舎に生活していたことから大規模なコロナの集団発生が起こりました。アメリカも同様で白人に比べて黒人及びラテン系の感染率はほぼ3~4倍多く、生活環境の厳しい低所得階層により多く感染が広がっています。

2全体を見る視点の必要性

Covit19のよる我が国の約3年間の死亡総数は3万人を超えました。我が国の年間自殺総数は何人でしょうか。また、寒い毎日で何人がヒートショックで死亡しているでしょうか。全体を俯瞰したり多様な視点から総合判断する意義が高いのですが、出来ていない証拠があります。その証拠は手段が目標に代わった「ステイホーム」が典型例として物語っています。為政者は、全体を俯瞰できる情報を提示しない、自分の頭で思考させない集団主義体制です。いまでも、戦争開始時点同様に、愚民化政策が継続されていると考えています。

国民が主権である国では、何が最終的な目的ないし目標であり、そのための手段の一つとして「スティホーム」であれば一定の理解が出来ます。ただし、手段は多様であるべきであり、多様な手段別に見た期待されるそれぞれの効果とデメリットが明示され、最終的には個々人が責任を持って選択すべきです。専門家が限定的な選択肢を一方的に指示すべきではないと思います。「手段の目標化」は、避けなければなりません。

3若い女性自死の背景と子供たちの死因第一位としての自死

非正規雇用者の解雇が増加し、特に女性の自死者数は2020年7月からの1年間、昨年比で約4割が増加し、8月には20歳未満女性が40人亡くなり約4倍増加しています。自死対策こそが非常時態ではないでしょうか。415人は何の数字でしょうか。この数字は昨年度の小中高校生の自死総数です。小学生7名、中学生103名そして高校生は305人です。将来のある心優しい若者であったに違いありません。子供たちの死亡原因第一位が自死である日本、こんな寂しいことはありませんし、具体的で効果的な対策があまりに希薄です。我が国が公的責任として、担うべき自死対策だけではなく組織体制もないがしろにされています。なんとNPOへ今年だけでも約11億円の資金が流れ、未だに我が国では、国立自死予防対策総合研究所(仮称)は創設されてません。

4感染、発病、そして致死予防の提案

感染と発病と致死を明確に区分した取り組みが出来ていません。ウイルスの最大の特性は、自分自身では増殖できなく、細胞内に入らなければ増殖できないことです。我々動物は、空気を取り入れる咽頭や気道には、体内に異物やウイルスを入れなくするために鞭毛による蠕動運動で異物を排泄しています。この異物の体外排除能力を低下させないためには、喫煙をしないことと共に室内空気湿度を低下させない配慮が求められます。同時に、粘膜を損傷させる喫煙による有害物や開放型石油ストーブによる空気汚染を絶対に避けることを願っています。また、湿度を保って鞭毛機能を維持させることもとても大切ですが、加湿器によるカビの放散にも配慮すべきです。

・喉へのウイスキー噴霧による感染発見と予防機能

私が試みている感染予防方法はウイスキーを喉に噴霧する事です。この主な役割の一つは、喉の炎症を検出です。もしも喉が「ぴりぴり」するならば、ウイルスが存在する可能性があります。その時は、ウイスキー噴霧を複数回繰り返すことで炎症が治まります。最大のメリットは副作用がないことです。喉への噴霧に使うアルコール濃度は40%以上が望ましく、酒類は問いません。1回に3ないし4回の噴霧で、アルコール血中濃度が検出されることは決してありません。科学的なエビデンスが弱いですが、3年前から1,368人に対して平均2年半追跡をしていますが、発病者の報告は今のところありません。安価であり簡便で副作用がなく、乳幼児を除く子供も含めて対応可能です。

・万が一感染しても発病させない意義

日常の生活をする限りウイルスや細菌による感染リスクをゼロにすることは出来ません。次に、感染と発病の違いに応じた対策に注目することです。万が一に感染したとても発病させなければとても素晴らしいことです。感染後に求められることは、免疫力を発揮して抗体を獲得することです。ワクチンによる抗体産生に比べて副作用が皆無である点に大きな意義があります。私は、成人後は、ワクチンは一切使っていません。これからも自分の力で自然に免疫を確保して生きることにしています。ホモサピエンス人類が誕生してから約60万年間、実に多くのウイルスによる感染と発病そして免疫獲得を繰り返し、結果的には共存してきたから人類が存続したのです。口腔内と腸内だけではなく皮膚も細菌が常在し、ろっ骨などの神経の内部には、ヘルペスウイルスが常在している人が数多く見られます。発病時には、免疫機能の低下を反映する指標の一つとなっています。

・発病させないためには栄養と腸内細菌活性化が最も大事

万が一にも感染したとても発病させないためには、充分な免疫能力を発揮することが不可欠です。免疫機能を維持する上で欠かせないのは、腸内細菌を活性化させることです。まず、おなかを冷やさないこと、また腸内細菌が大好きな野菜の繊維を豊富に摂り、決して抗生剤を服用しないことが大切です。アジアでのCovit19感染数と死亡数が少ない根拠として、米、とりわけ玄米摂取の意義が示されています。確かに、玄米の微量元素と繊維は、腸内細菌にとっては、最も大切な栄養素であることは確かです。アジア各国でのCovit19死亡率が少ない主な根拠の一つは、欧米に比べて結核感染が残っていることとBCGワクチンを使っていた可能性よりも、数年前からコロナ類似感染症が流行していたからではないかと考えています。致死に至らないウイルス感染は、常在していく意義がある可能性があります。多様性の視点からの検討が必要です。いずれにしても、皮膚にも口腔内にも腸内にも極めて多くの細菌が住み着き、見事な免疫機能を発揮していることが忘れられています。過度な消毒や無菌化信奉は卒業しなければなりません。さらに発病しない最大の基盤は食の豊かさです。総コレステロールが高く、やや肥満の高齢者が最も長寿であることが忘れられています。食の豊かを確保するためには、かかりつけ歯科医師がいて口腔ケアが優れ、結果的には長寿に連動していることは、我々が六年間の生存追跡研究により世界で初めて明確にした科学的事実です。計り知れない土壌菌の多様性を考慮すれば、細菌やウイルスと共存すべきです。ヨーグルト、糠床漬け物、納豆、キムチなどの発酵食品の意義を再確認したいものです。

・感染症の撲滅には薬物だけでは限界がある

世界的にみて感染症が撲滅されていった経緯をみると、ポリオや天然痘におけるワクチンの劇的効果はむしろ例外であり、致死的感染症が激減していった理由は、栄養の向上と上下水道の整備による効果であり、抗生剤による効果ではありませんでした。感染症対策で最も効果的であったのは、経済発展による食生活やくらしの豊かさの寄与度であることは歴史が証明しています。総合科学としての公衆衛生学的な視点と対策が求められるのです。現在は、世界初の遺伝子ワクチンへの過剰な期待感が世界に広がっています。我々が視野に置くべき視点として、短期的な副作用だけではなく、長期的に見たマイナス効果として遺伝子操作による自己免疫疾患を含めて明確になるには、数十年を要することを自覚すべきです。私は、自分に備わった免疫力を信じて自分で抗体をつくります。

・医療依存からの脱却と薬剤耐性菌をつくらない意義

毎年冬に流行する通常インフルエンザでも毎年国民の約三割前後が感染し、数年以内にほぼ全国民が感染しています。その殆どは不顕性感染であり、発病せずに免疫を獲得しています。残念ながら低栄養傾向で、持病による免疫機能が充分ではない虚弱高齢者が感染する場合には、細菌性肺炎を併発し、毎年約一万人が死亡しています。風邪で抗生剤が処方される日本は例外国です。病院は安全ではないことの共有と、根本的な予防原則は、公的責任による一定の所得確保と相互支援活動です。

【星旦二氏略歴】

1950年、福島県生まれ。東京都立大学・名誉教授 放送大学客員教授

福島県立医科大学を卒業し、竹田総合病院で臨床研修後に、東京大学で医学博士号を取得。東京都衛生局、厚生省国立公衆衛生院、厚生省大臣官房医系技官併任、英国ロンドン大学大学院留学を経て現職。公衆衛生を主要テーマとして、「健康長寿」に関する研究と主張を続ける。近著に『新しい保健医療福祉制度論』(日本看護協会・2014年)

令和2年度総会・懇親会 中止!新型コロナウイルス感染拡大防止の ため

総会の写真こちら令和2年度同窓会総会

私たちは、令和2年度在京同窓会総会・懇親会を、会員スピーチ&懇親会で学生会員や若い世代、同期や先輩・後輩の垣根を超えて楽しく交流していただくべく4月18日の開催に向けて準備を進めてまいりました。昨年10月、総会 U部会員スピーチと V部懇親会の進行役を、輪番制により斎藤仁氏(高20回)に引き受けていただきました。恒例の会員スピーチは、政府系の金融機関に37年間(海外含む)奉職され、知識と経験を元に、現代における新たな地域像を、世界の例を交えながら描いた「地域文化論」著者の、星健孝氏(高20回、元日本開発銀行設備投資研究所副所長)に快諾していただき『過去から学ぶ日本の将来』という演題で、これから日本をどう展望すべきかについて講演していただく予定でした。

私たちは、令和2年度在京同窓会総会・懇親会を、会員スピーチ&懇親会で学生会員や若い世代、同期や先輩・後輩の垣根を超えて楽しく交流していただくべく4月18日の開催に向けて準備を進めてまいりました。昨年10月、総会 U部会員スピーチと V部懇親会の進行役を、輪番制により斎藤仁氏(高20回)に引き受けていただきました。恒例の会員スピーチは、政府系の金融機関に37年間(海外含む)奉職され、知識と経験を元に、現代における新たな地域像を、世界の例を交えながら描いた「地域文化論」著者の、星健孝氏(高20回、元日本開発銀行設備投資研究所副所長)に快諾していただき『過去から学ぶ日本の将来』という演題で、これから日本をどう展望すべきかについて講演していただく予定でした。

3月3日には「案内状と年間行事概要」の発送を済ませ、開催に向け万全を期すべく役割分担を協議しておりました。しかしながら2月中旬頃から新型コロナウイルス感染拡大の影響に鑑み、政府と都知事から「3密」での濃厚接触の恐れのある会合等の自粛を求められており、3月末に執行役員会で協議した結果、会員の皆さまの健康と安全を第一に考慮しまして、大変残念ではございますが、4月18日の令和2年度在京同窓会総会・懇親会を中止とさせていただきました。

総会議案については、会則第3章第11条第3号の「役員会は総会なき場合に限り総会に代わる議決をすることができる。但し、この場合は次の総会で報告するものとする。」に基づき、異例の措置として、8月の役員会を「会報第62号」発行前である5月下旬に前倒して、且つ電磁的方法「電子メール(書面議決)」にて可決されました。今後の年間行事については適時判断し進めてまいります。

会津若松市でも不安が広がる中、4月22日にコロナの早期終息へ願いを込めて、市役所の正面玄関には、布製マスクをつけた特大赤べこが、「みんなでがんばっぺ!」のメッセージと共に感染拡大防止のシンボルとして展示されました。

赤べこは、会津地方にかつて天然痘が流行した際、病気の子どもに赤べこの張り子人形を贈ったところ、たちまち治ったと言い伝えられ、無病息災の縁起物として親しまれている会津を代表する民芸品なのです。

在京同窓会は、来年「設立70周年」の節目を迎えます。人間で言えば古希ということになります。コロナ禍をなんとか乗り越え、楽しみにされている皆さまの“エールと愛校心”に支えられて、同窓会発展のために盛大なる開催ができますよう執行部一同で頑張ってまいります。

来年の総会は4月17日(土)午前11時に開催されます。多くの皆さまのご参加をお願い致します。

幹事長代行小野彰(高19回)

招待学生を含め 142名が参加

総会の写真こちら平成31・令和元年度同窓会総会

平成31・令和元年度の在京会高同窓会総会が4月21日、新緑が輝くなかの上野精養軒にて、142名の会員・関係者が参加して開催されました。今回の総会は同窓会事務局に加え、高校19回卒の方々が中心となって運営されました。

平成31・令和元年度の在京会高同窓会総会が4月21日、新緑が輝くなかの上野精養軒にて、142名の会員・関係者が参加して開催されました。今回の総会は同窓会事務局に加え、高校19回卒の方々が中心となって運営されました。

第一部の総会議事では、大越本会会長・母校の廣瀬敬彦新校長の挨拶に続き議事に入り、平成30年度会務報告・会計報告・監査報告、および平成31年度・令和元年度の事業計画案並びに予算案が恙なく承認されました。当期が役員改選期に当たることから、大越会長以下の新執行部の人事案が提案され承認されました。

新役員として就任された方は荒井伸吉副会長(高17)、廣田潔監査(高19)、芦澤理恵子副幹事長(高64)の3名。併せて、会長に委嘱される常任幹事24名の任命とその業務分担も報告されました。この中には北沢美恵(高61)、芦澤理恵子の女性幹事2名も含まれています。

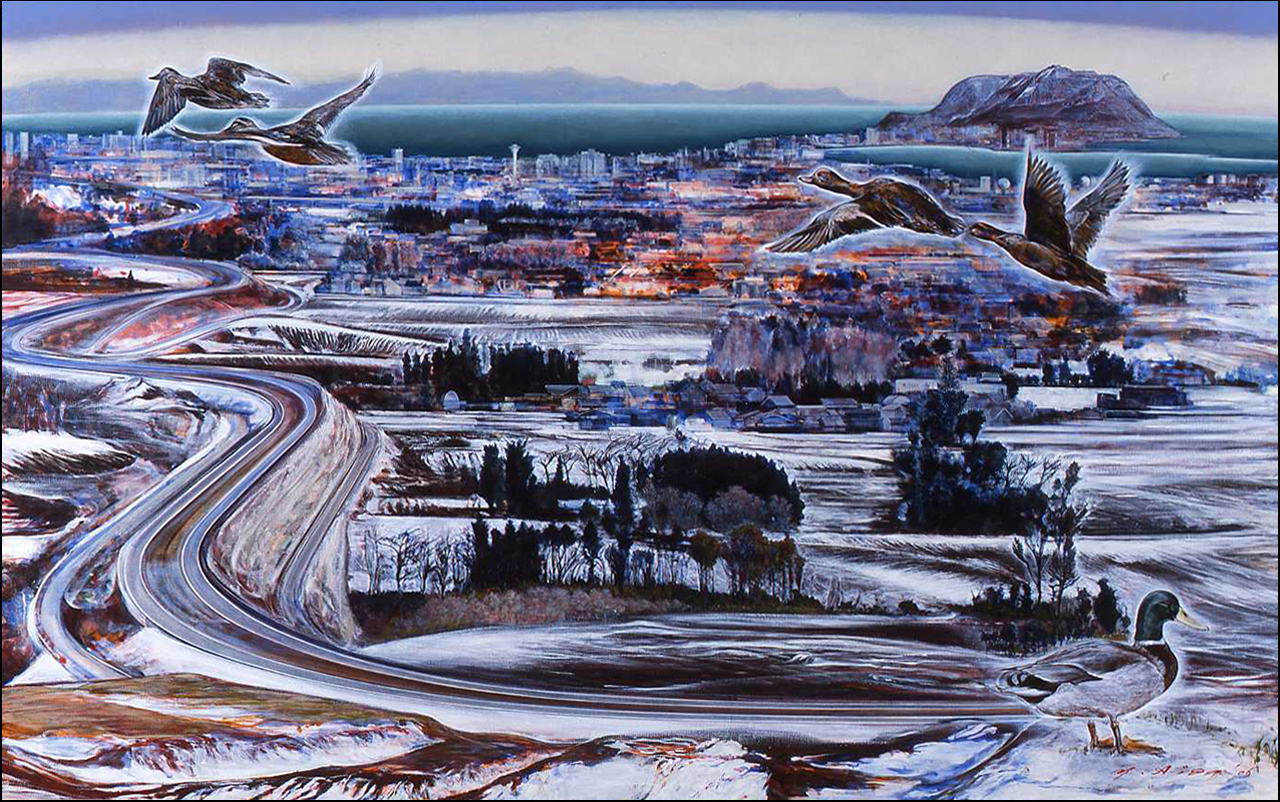

第2部の会員スピーチでは廣田潔氏の進行により、北海道教育大学名誉教授・独立美術協会会員の相田幸男氏(高19)より

「西洋絵画私見創り手の視点から」と題して講演をして頂きました。

小休憩をとった後、12時30分より漸く喉が潤せる懇親会に移行。こちらも廣田潔氏のリードで、来賓紹介・会津若松市教育長の寺木誠伸氏の祝辞・祝電披露と進んだ後、ご存じ、地元同窓会新城猪之吉会長(高21)の名調子で会津清酒にての乾杯の音頭となりました。ここから先輩・後輩・同輩で旧交を温める姿が各処で見られ、殊に30名程の学生参加者も各テーブルに分かれ、自分の親以上の年齢差をものともせず積極的に世代間交流を図る姿が見られました。就活中または前広に就活を考える学生諸兄姉たちは自分の志望する業界等で活躍する先輩を探り当て、積極的に話掛ける頼もしい姿も拝見でき、有意義な時間を過ごしてくれたものと開催側としての喜びを感じたところです。

宴も酣となり喉も潤い腹も充足感を感じたところで多くの学生参加者が登壇して、大先輩の応援団OBの鈴木忠正氏(高15)のリードのもと全参加者ととともに、会津中学・高校の校歌、学而会歌、凱旋歌を熱唱し、年齢を問わず郷里・母校を同じうする者として時間・空間・一体感を共有することができた貴重な機会となりました。来年には更に多くの参加者を募り、同じ思いを共有できる方を増やして行ければ事務局として本望と思うところです。

最後に総会参加者の状況について申し上げれば、現役世代は少なくOB世代が主流となっていることは例年の通りで、若手社会人等の若年層・中堅層から如何にしたらより多くの会員に参加して頂けるか、真剣に取り組むべき課題と痛感するところであります。

来年の総会は令和2年4月18日(土曜日)に開催されます。是非、ご参加をお願い致します。

来年の総会は令和2年4月18日(土曜日)に開催されます。是非、ご参加をお願い致します。

副幹事長 佐藤学(高25)

相田幸男氏(高19)「西洋絵画私見創り手の視点から」を見る

総会に参加して

佐藤秋太郎(高70回)

私は今年晴れて大学生となり、会津学生寮に入寮しました。はじめ同窓会の知らせを聞いたときは行くつもりはありませんでしたが、寮長の強い勧めを受けて参加することにしました。寮の先輩・友人と早めに上野精養軒へ向かい受付のお手伝いをさせていただきました。思っていたより広く厳格な会場の雰囲気を感じながら、来賓の皆様や先輩方の姿を見て、同郷の人だと思うとどこか安心したような気持ちになりました。テーブルに着くと同じ世代の顔が並び、周りを見渡すと大先輩方が談笑していて、これからのことに期待が高まりました。会が始まると相田幸男先生の西洋絵画に対する貴重な講演をお聞きしたり、これまでに味わったことのないようなおいしい料理をたくさんいただいたり、会津の酒を注いで回りながら先輩方とお話しすることができました。特に、高校の、また人生の先輩でもある方々から頂戴したお話は、これからの自分の人生への道標となるとともに私たちにかけられた大きな期待を感じさせられるものでした。さらに、「学而会歌」「凱旋歌」を精一杯歌ったことで高校時代の思い出がよみがえり、改めて今後自分も会津高校という看板を背負っていくのだと自覚しました。今思い返しても実に貴重な時間で、充実した会だったと思っております。ありがとうございました。今後行われる同窓会によるイベントや次年度の総会にもぜひ参加したいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

初の女性役員誕生(高61回)

平成30年度在京同窓会総会

平成30年度の在京会高同窓会総会は150名弱(学生23名を含む)が参加して、4月15日(日)、新緑がまぶしい上野精養軒で開催しました。

総会では会長、教頭先生の挨拶に続き、昨年度の会務・決算・監査報告、本年度の予算と催事計画(別掲参照)を承認。また、副幹事長の菅家敏之さん(高22回)が会津学生寮長の交代人事で会津に帰り退任されたので、新しく佐藤清美さん(高28回)と世代交流会、学生・若手社会人セミナーの充実を図るため若手会員や女性会員の拡大を目指し、二戸弘幸さん(高33回)、鈴木奈奈さん(高61回)の3名を副幹事長として補充選出、在京同窓会初の女性役員が誕生しました。

恒例となっている会員スピーチは「大学のグローバル化」について千葉大学副学長の小澤弘明さん(高28回)からお話を伺いました。

懇親会は、来賓紹介、祝辞に続き、地元同窓会・新城猪之吉会長(高21回)の発声で、会津各自治体の条例に則り会津の酒で乾杯して始まりました。今年は学生の席を各テーブルに分散したこともあって大いに盛り上がり、指定の席を離れ先輩や後輩の席に移るなど、あちこちに交流の輪が広がり、会員は親睦を深めました。

今年は合唱部員として活躍した学生会員たちの参加が少なく、美しいハーモニーを聞くことはできませんでしたが、テーブルに用意された料理や飲み物も尽きかけたころ、学生会員がステージに上がり、元応援団長の鈴木忠正氏(高15回)のリードにより参加者全員で学而会歌を高らかに斉唱、さらに、凱旋歌を力強く歌い、来年の再会を約し、中締めとしました。

平成30年度の在京会高同窓会総会は150名弱(学生23名を含む)が参加して、4月15日(日)、新緑がまぶしい上野精養軒で開催しました。

総会では会長、教頭先生の挨拶に続き、昨年度の会務・決算・監査報告、本年度の予算と催事計画(別掲参照)を承認。また、副幹事長の菅家敏之さん(高22回)が会津学生寮長の交代人事で会津に帰り退任されたので、新しく佐藤清美さん(高28回)と世代交流会、学生・若手社会人セミナーの充実を図るため若手会員や女性会員の拡大を目指し、二戸弘幸さん(高33回)、鈴木奈奈さん(高61回)の3名を副幹事長として補充選出、在京同窓会初の女性役員が誕生しました。

恒例となっている会員スピーチは「大学のグローバル化」について千葉大学副学長の小澤弘明さん(高28回)からお話を伺いました。

懇親会は、来賓紹介、祝辞に続き、地元同窓会・新城猪之吉会長(高21回)の発声で、会津各自治体の条例に則り会津の酒で乾杯して始まりました。今年は学生の席を各テーブルに分散したこともあって大いに盛り上がり、指定の席を離れ先輩や後輩の席に移るなど、あちこちに交流の輪が広がり、会員は親睦を深めました。

今年は合唱部員として活躍した学生会員たちの参加が少なく、美しいハーモニーを聞くことはできませんでしたが、テーブルに用意された料理や飲み物も尽きかけたころ、学生会員がステージに上がり、元応援団長の鈴木忠正氏(高15回)のリードにより参加者全員で学而会歌を高らかに斉唱、さらに、凱旋歌を力強く歌い、来年の再会を約し、中締めとしました。

また、参加した学生達からは「歴代の卒業生の方々とお会いし、親しくお話できる機会はあまりないので、今回は様々なお話しを沢山伺うことが出来て大変有意義な時間だった。セミナーにもぜひ参加してみたい。」との感想もいただきました。

次回も魅力ある総会にしたいと考えております。参加者の傾向は会津中学卒、高卒一桁台が漸減していますが、20回台卒後半から30回台卒が微増しているかなとの感触もある中で、同期会を兼ねて大勢で参加している卒回もあります。

30回台、40回台、50回台卒業の皆様の参加を増やしていきたいと考えており、在京同窓会は会員拡大のため同期会の開催を支援することになりました。詳しくはホームページで確認してください。同期会で声を掛け合って、来年は是非総会にお越し下さい。ちなみに共学一期は57回、今年の卒業生は70回です。

来年の総会は、平成31年4月21日(日)11時から、会場は上野精養軒を予約済みです。

また、参加した学生達からは「歴代の卒業生の方々とお会いし、親しくお話できる機会はあまりないので、今回は様々なお話しを沢山伺うことが出来て大変有意義な時間だった。セミナーにもぜひ参加してみたい。」との感想もいただきました。

次回も魅力ある総会にしたいと考えております。参加者の傾向は会津中学卒、高卒一桁台が漸減していますが、20回台卒後半から30回台卒が微増しているかなとの感触もある中で、同期会を兼ねて大勢で参加している卒回もあります。

30回台、40回台、50回台卒業の皆様の参加を増やしていきたいと考えており、在京同窓会は会員拡大のため同期会の開催を支援することになりました。詳しくはホームページで確認してください。同期会で声を掛け合って、来年は是非総会にお越し下さい。ちなみに共学一期は57回、今年の卒業生は70回です。

来年の総会は、平成31年4月21日(日)11時から、会場は上野精養軒を予約済みです。

幹事長 山寺 清蔵(高17回)

小澤弘明氏「大学のグローバル化」を見る

総会に参加して

私は、大学2年になった今年度に会津学生寮に入寮しました。寮の先輩に誘われ在京会津高校同窓会総会に参加しました。学生世話人を務める寮の先輩が受付担当というので、早めに上野精養軒に向かい受付のお手伝いをさせていただきました。会場の重厚な佇まいを感じながら、来賓の皆様や高校の先輩の方々のお顔を見るたびに緊張が高まるのを感じました。会場に入り自分の席を確認するといろいろな年代の先輩と同じテーブルであったことも緊張を高めることとなりました。しかしステージの上に立って同年輩の仲間とともに「学而会歌」「凱旋歌」を精一杯歌ったこと、懇親会に移り同じテーブルの先輩方をはじめ先輩方が優しく話しかけてくださったこと、これまでに味わったことのない美味しい料理の数々をおなか一杯いただいたことで、緊張は薄れ充実した時間を過ごすことができました。現在の大学が求められていることをたくさんの具体例を示しながらわかりやすく教えてくださった小澤弘明先生のご講演は、今大学に学ぶ私にとって大きな示唆を与えてくださいました。また、たくさんの先輩方からお聞きしたお話は、それぞれの先輩の生きざまを語っていたように感じております。今思い返しても実に貴重な時間となっております。ありがとうございました。次年度の総会にもぜひ参加したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

大川真吾(高69回)

新会長に大越氏(高13回)

平成29年度在京同窓会総会

ソメイヨシノが散り、彰義隊碑前の八重桜や清水観音堂の枝垂れ桜が見ごろを迎えた4月16日(日)、160余名(学生39名を含む。)が参加して、平成29年度の在京会高同窓会総会を上野精養軒で開催しました。

ソメイヨシノが散り、彰義隊碑前の八重桜や清水観音堂の枝垂れ桜が見ごろを迎えた4月16日(日)、160余名(学生39名を含む。)が参加して、平成29年度の在京会高同窓会総会を上野精養軒で開催しました。

本年の総会は役員改選期に当たり昨年9月に任期一杯での退任を表明された石田会長の後任を選出しなければならない総会でした。

議事は、まず昨年度の会務・決算・監査報告(別掲)を承認し、続けて本年度の予算と事業計画(別掲参照)も承認した後、役員改選に先んじて会則の改正(改正後の全文は別掲)が行われ、それを受けて新会則のもと役員改選に入りました。

まず、選考の経緯を幹事長が報告し、別掲の新体制を提案し承認され、大越新会長(高13回)が誕生しました。

恒例となっている会員スピーチは

「不動産業から茶道師範への転身の道」と題して高17回の河野和彦氏が東急不動産から茶道師範に転身したいきさつから茶道、茶事のいろいろについて分かり易く話してくださいました。

この他にもわれわれの会高同窓会員には多士多才な方々が大勢います。例えば原子力規制委員長の田中俊一氏(高15回)、歌手の森昌子が歌ってヒットした「越冬つばめ」を作詞した石原信一氏(高19回)などなど…。

もちろん、このお二方は今年も出席されました。

懇親会は、来賓紹介、祝辞に続き、地元同窓会・戸川稔朗副会長(高19回)の発声で、会津若松市の条例に則り会津の酒での乾杯により始まりました。宴もたけなわとなると、指定の席を離れ先輩や後輩の席に移るなど、あちこちに交流の輪が広がり、会員は大いに親睦を深めました。

高校時代に合唱部員として活躍した学生会員たちが、昨年、惜しくも3年連続日本一(文部科学大臣賞)は逃したものの第2位となり香川県知事賞を獲得した美しいハーモニーを披露、その歌声は参加者の心に響きました。

テーブルに用意された料理や飲み物も尽きかけたころ、元応援団長の鈴木忠正氏(高15回)のリードにより参加者全員で学而会歌を高らかに斉唱、さらに、学生会員でやはり高校時代の応援団長だった小平達也君(高66回・現東京農大4年、応援団長)の指揮で凱旋歌を力強く歌い、来年の再会を約し、中締めとしました。

また、参加した学生たちからは「歴代の卒業生の方々とお会いし、親しくお話できる機会はあまりないので、今回参加して、ためになる様々なお話しをたくさん聞くことが出来て大変有意義な時間だった」との感想もいただきました。

会場では地元会津の出版社「歴史春秋社」(社長=阿部隆一氏・高4回)が刊行する会津関連の書籍も販売され好評でした。

懇親会は、来賓紹介、祝辞に続き、地元同窓会・戸川稔朗副会長(高19回)の発声で、会津若松市の条例に則り会津の酒での乾杯により始まりました。宴もたけなわとなると、指定の席を離れ先輩や後輩の席に移るなど、あちこちに交流の輪が広がり、会員は大いに親睦を深めました。

高校時代に合唱部員として活躍した学生会員たちが、昨年、惜しくも3年連続日本一(文部科学大臣賞)は逃したものの第2位となり香川県知事賞を獲得した美しいハーモニーを披露、その歌声は参加者の心に響きました。

テーブルに用意された料理や飲み物も尽きかけたころ、元応援団長の鈴木忠正氏(高15回)のリードにより参加者全員で学而会歌を高らかに斉唱、さらに、学生会員でやはり高校時代の応援団長だった小平達也君(高66回・現東京農大4年、応援団長)の指揮で凱旋歌を力強く歌い、来年の再会を約し、中締めとしました。

また、参加した学生たちからは「歴代の卒業生の方々とお会いし、親しくお話できる機会はあまりないので、今回参加して、ためになる様々なお話しをたくさん聞くことが出来て大変有意義な時間だった」との感想もいただきました。

会場では地元会津の出版社「歴史春秋社」(社長=阿部隆一氏・高4回)が刊行する会津関連の書籍も販売され好評でした。

次回も更に魅力ある総会にしたいと考えております。参加者の傾向は会津中学卒、高卒一桁台が漸減していますが、20回台卒後半から30回台卒が微増しているかなとの感触もあります。30回台40回台50回台卒業の皆様、声を掛け合って、来年は是非お越し下さい。ちなみに共学一期は57回、今年の卒業生は69回です。

来年の総会は、平成30年4月15日(日)11時から、会場は上野精養軒を予約済みです。

幹事長 山寺清蔵(高17回)

河野和彦氏「不動産業から茶道師範への転身の道」を見る

総会に参加して

群馬大学理工学部3年に在籍している五十嵐真悠です。先日参加させていただいた同窓会総会の感想を書かせていただきました。群馬に住んでいる私も招いていただき、また今年参加できたということが自分にとても良かったです。

以下に感想を記載します。そして最後に、今後行われる予定のセミナーに関する質問をさせていただきましたのでよろしくお願いします。

‐‐‐総会の感想‐‐‐

今年の在京会津高校同窓会総会に参加することができ、大学三年である私にとって心強い先輩方がとてもたくさんついてくださっているということがわかり、就活に対するネガティブなイメージを払拭した状態でこれから挑めるので力が湧いてきました。今回、何人かの先輩方に初対面であるにも関わらず、将来の仕事について、自らの経験談なども踏まえて相談にのってくださったり、私の目指す未来についてのアドバイスをしてくださったりしていただいました。

初めは私がなかなか話を切り出すことができなかったのですが、先輩方の方から質問をくださりきっかけを作っていただいて最終的には多方面の話を聞くことができ、コネクションの多さにとても驚きました。

実はこの総会に参加するか迷っていましたが、久しぶりに会える友人が来るということと千葉先生にお会いできるということで参加を決めました。来てみると、みかけは少しばかり大人びている同期の友人と再会を果たすことができ、

互いに中身は高校時代とそう変わっておらず、話が尽きず本当に来てよかったと思いました。そして千葉先生とも久しぶりに再会でき、いつものように先生の笑顔で元気を頂きました。

また、関西の同窓会に参加した私の事を覚えていてくださった先輩方がいらっしゃったことが本当に嬉しかったです。参加できてよかったと改めて感じました。

五十嵐真悠(高67回)

平成28年度在京会津高校同窓会総会(続き)

平成28年度在京会津高校同窓会総会が開催されました(続き)

平成28年度在京会津高校同窓会総会が170余名の出席者の下4月17日(日)上野精養軒で開催された。

平成28年度在京会津高校同窓会総会が170余名の出席者の下4月17日(日)上野精養軒で開催された。

長の石田桂久氏(高10回)の挨拶の次にこの度新任された母校校長の山内正之氏(高29回)から着任の挨拶と母校の進学状況やクラブ活動状況などが披露された。恒例の会員スピーチでは本名正二氏(高16回)より「プロント300店 成長の舞台裏」と題して、社長就任のプロセスや海外で市場を読んだ事業展開がヒットしたエピソードをユーモア溢れるスピーチで会場の笑いを誘った。今回も地元同窓会相談役としてご出席頂いた元教諭の千葉宏先生(高8回)が若手学生30数名を引率。二年連続で最優秀賞である文部大臣賞に輝いた母校元合唱団による素晴らしいハーモニーのコーラスは会場を沸かせた。

地元同窓会会長の新城猪之吉氏(高21回)から地元市条例による日本酒による乾杯のご発声を頂いた。若手同窓生の各円卓訪問もあって会に新鮮さが流れた。(今回の第二部以降の趣向は、六の付く末尾の卒業回生が担当、来年は七の末尾の回生が趣向を凝らすことになっている。)

その他の来賓は地元会津若松市同窓会会長の岩澤俊典氏(高28回)を始め、母校教諭の鷲山秀俊氏(高30回)、地元同窓会副会長の戸川稔朗氏(高19回)、関西同窓会会長の管家大幸氏(高14回)、北海道同窓会幹事長の間部賢司氏(高13回)、喜多方首都圏桜壇同窓会会長の大森英雄氏、東京若商会同窓会会長の五十嵐和雄氏、東京会工会副会長の堀雅宏氏の方々に参加を頂き、副会長の新井田傳氏(高15回)による中締めで今年度の総会は盛会裏に終了した。 今回から若手の参加増員を考えて高校卒業後15回までの卒業生の総会参加料を3千円(従来は一律7千円)とし、是非若手会員の加入を増やそうとの動きが見られた。(今回の総会案内には高53回卒以降の方は3,000円と表示。) 総会担当 大平 隆司(高15回)

平成28年度在京会津高校同窓会総会

平成28年度在京会津高校同窓会総会が開催されました。

本年の在京会高同窓会総会は4月17日(日)、新緑の上野の山、精養軒で開催され、170余名の参加となりました。

本年の在京会高同窓会総会は4月17日(日)、新緑の上野の山、精養軒で開催され、170余名の参加となりました。

本年の総会議事は昨年度の会計・事業報告を承認し、続けて本年の予算と催事計画も承認されました。 恒例となった会員スピーチは「プロント300店、 成長の舞台裏」と題して本名正二氏(高16回)が講演。㈱サントリーに入社後の仕事、特に新規事業立ち上げの裏話を軽妙に話されました。その気さくな語り口は会場内の笑いも誘い好評で、このスピーチで場内の打ち解け度はかなりアップした感がします。

スピーチ後の休憩時間には、感銘を受けた学生達が、講師と名刺交換をしていました。 懇親会は、来賓紹介、祝辞に続き地元同窓会・新城猪之吉会長(高21回)の発声で、会津若松市の条例にのっとり日本酒で乾杯、宴もたけなわとなると、指定の席を離れ先輩や後輩の席に移るなど、あちこちに交流の輪が広がり、会員の親睦を深めました。

高校時代に合唱部員として活躍したメンバーが、2年連続日本一(文部科学大臣賞)のコーラスを披露、美しいハーモニーは参加者の心に響きました。 テーブルに用意された料理や飲み物も尽きかけたころ、元応援団長の鈴木忠正氏(高15回)のリードにより参加者全員で学而会歌を高らかに斉唱、さらに学生会員で高校時代の応援団長だった小平達也君(高66回)の指揮で凱旋歌を力強く歌い、来年の再会を約し中締めとなりました。 会場では地元会津の出版社「歴史春秋社」(社長=阿部隆一氏(高4回)が刊行する会津関連の書籍が販売され好評でした。

次回も更に魅力ある総会にしたいと考えておりますので、今回お越しいただけなかった方も、来年は是非お越し下さい。来年の総会は、平成29年4月16日(日)11時から、会場はおなじみとなった、いつもの上野・精養軒です。

幹事長 山寺 清蔵(高17回)

平成27年度在京会津高校同窓会総会

平成27年度同窓会総会、会長に石田桂久氏(高10回)再任

在京会高同窓会総会は4月19日(日)に新緑の葉桜が眩しい、上野の山の精養軒で開催され、180余名の参加となりました。

在京会高同窓会総会は4月19日(日)に新緑の葉桜が眩しい、上野の山の精養軒で開催され、180余名の参加となりました。

本年は役員改選期となったため、まず例年通り昨年度の会計・事業報告について質疑応答を受けてのち承認、次いで会則改正(役員任期を3年から2年に変更)を議決し、役員改選では石田会長以下4人の副会長を再選し、新しい幹事長および事務局長、会計、監査を選出、各委員長、常任幹事を会長が指名したあと、本年の催事計画も承認されました。

恒例となっている会員スピーチは原子力規制委員長の田中俊一氏(高15回)が「混乱から混沌、そして創造へ、福島のこれから」と題して講演。県の立場の重要さなどについて語りました。

恒例となっている会員スピーチは原子力規制委員長の田中俊一氏(高15回)が「混乱から混沌、そして創造へ、福島のこれから」と題して講演。県の立場の重要さなどについて語りました。

懇親会は、会津若松市副市長・田辺賢行氏(高20回)の祝辞に続き地元同窓会・新城猪之吉会長(高21回)の発声で乾杯、宴もたけなわの折には高校時代に合唱部員として活躍したメンバーが昨年の全国学校音楽コンクール優勝の美しいハーモニーを会場一杯に響かせました。テーブルに用意された料理や飲み物も尽きかけたころ、学生会員がステージ上に集まり、鈴木忠正氏(高15回)のリードのもと会場の全員で学而会歌を斉唱、さらに学生会員の小平達也君(高66回)の指揮で凱旋歌を声高らかに歌い、来年の再会を約し中締めとなりました。

懇親会は、会津若松市副市長・田辺賢行氏(高20回)の祝辞に続き地元同窓会・新城猪之吉会長(高21回)の発声で乾杯、宴もたけなわの折には高校時代に合唱部員として活躍したメンバーが昨年の全国学校音楽コンクール優勝の美しいハーモニーを会場一杯に響かせました。テーブルに用意された料理や飲み物も尽きかけたころ、学生会員がステージ上に集まり、鈴木忠正氏(高15回)のリードのもと会場の全員で学而会歌を斉唱、さらに学生会員の小平達也君(高66回)の指揮で凱旋歌を声高らかに歌い、来年の再会を約し中締めとなりました。

来年も更に魅力ある総会にしたいと考えておりますので、今年お越しいただけなかった方も、来年は是非お越し下さい。お待ちしております。

来年も更に魅力ある総会にしたいと考えておりますので、今年お越しいただけなかった方も、来年は是非お越し下さい。お待ちしております。

来年の総会は、平成28年4月17日(日)11時から、会場はいつもの上野・精養軒を予定しています。 幹事長 山寺 清蔵(高17回)